Krach-Melodien für Eingeweihte | Prog-Urväter King Crimson live in Berlin

Es existiert im Musikbusiness dieser berühmt-berüchtigte Spruch, dass eine Band immer nur so gut sei, wie ihr Drummer. Träfe dies grundsätzlich zu, die Qualität von King Crimson ließe sich wohl nicht mehr im Skalenspektrum anderer Bands messen. Denn derzeit besteht die Band, deren Besetzung stets mit neuen Instrumentalvirtuosen um den Mastermind Robert Fripp rotiert, aus sieben Musikern – gleich drei davon bedienen diverses Schlagwerk. Und, wie könnte es anders sein, ist es Fripp gelungen, die besten Drummer ihrer Zeit nicht nur in seine sich ständig weiterentwickelnde Gruppe zu holen, sondern sie auch als jeweils gleichberechtigte Stimme nebeneinander zu stellen und in den Gesamtsound zu integrieren.

Zu integrieren in den Gesamtsound, der zu zwei Dritteln fast ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Längst wissen es die Szene-Kenner, sehr groß war dort das Geschrei, gleichermaßen glücklich jauchzend wie mit verpönter Ablehung erfüllt: King Crimson, die für gewöhnlich so vorwärts gewandten Querdenker, die den Progressive Rock nie als hohle Phrase (Stichwort: Retro-Prog), sondern als wahre progressive Musik verstanden haben, beschäftigen sich zum ersten Mal seit … na ja, damals halt mit ihrer eigenen musikalischen Vergangenheit. Ihren Klassikern halt, die bereits von Kanye West gesampelt und in unzähligen Varianten, Formen, Box-Sets neu abgemischt und wiederveröffentlicht wurden.

Trotzdem stand in jeder Minute, Quark, in jedem Sekundenbruchteil außer Frage, dass King Crimson nicht wie andere ihrer musikalischen Weggefährten (*hust* Yes, … *hust*) den Kardinalsfehler begehen, zu ihrer eigenen Coverband zu werden, obwohl mit Jakko Jakszyk jemand den Posten als Sänger vom wahnsinnig charismatischen Adrian Belew, der immerhin 32 Jahre an Fripps Seite musizierte, geerbt hat, der die Krimson-Coverband 21st Century Schizoid Band anführte und eher wie ein Wetton-Lake-Klon klingt, denn wie ein eigenständiger Interpret.

Grund dafür ist vor allem die mit beeindruckender Selbstsicherheit umgesetzte musikalische Vision von Robert Fripp. Schon allein der Bühnenaufbau, im Berliner Admiralspalast an diesem spätsommerlich heißen 11. September nicht anders, mag auf herkömmliche Konzertgänger eher befremdlich wirken. In der ersten Reihe, dem Publikum am nächsten, stehen drei Drumsets, hinter denen die restlichen vier Instrumentalisten, einer Erhebung zum Trotz, beinahe zu verschwinden scheinen. Worauf der Fokus liegt, worauf er bei all den krummtaktigen, oftmals nach streng chromatischen Regeln komponierten Instrumentals eigentlich schon immer lag, wird schon allein dadurch verdeutlicht: es geht um Rhythmus!

Ein gutes Stichwort, um auf die eingangs erwähnten Drummer zurückzukommen. Vor allem Pat Mastelotto, ehemals von Mr. Mister (und jetzt alle: Take these broken wings…), bedient ein ungewöhnliches Set, in das viel Percussion und einige elektronische Elemente verbaut sind. Gavin Harrison, Porcupine Tree-Wunderkind, spielt sicherlich die herkömmlichste Set-Variante. Und der als Ersatz für Bill Rieflin in die Band gestoßene Jeremy Stacey, der als Session-Musiker schon für alle von Robbie Williams über Andrea Bocelli bis Noel Gallagher im Einsatz war, bildet mit einem regelrecht vom Minimalismus geprägten Set-Aufbau so etwas wie eine Grundlage und pendelt zwischen Schlagzeug und Tasten hin und her.

Und hey, selbstverständlich gibt es überdurchschnittlich viele Schlagzeug-Soli – drei an der Zahl. Der griechischen Hydra-Legende gleich greift das gleichermaßen wuchtige wie feingliedrig konstruierte, mit Sticks bewaffnete Krimson-Rhythmusgruppen-Biest um sich und zieht schon allein aufgrund purer Lautstärke die Zuhörer in seinen Bann. Dass nicht alles zerfällt und die Schlagzeuger schließlich nicht über ihre eigenen Füße stolpern, verdanken King Crimson vor allem Bassist Tony Levin. Wer Peter Gabriels Sledgehammer kennt, kennt auch den kahlköpfigen Bediener der vielen Tieftöner. Leider gelingt es ihm selten, mit seinem durch und durch song(?)dienlichen Spiel wirklich hervorzustechen, doch das steht, wie gesagt, auch gar nicht auf King Crimsons Agenda. Zumindest heute nicht.

Bloß Robert Fripp sowie Saxophonist Mel Collins lassen sich gelegentlich zu einem etwas ausgiebigeren Soloausflug hinreißen. Vor allem Collins, der mal – so seltsam es sich auch lesen mag, es stimmt doch – in der Show-Band von Harald Schmidt diente, spielt befreit auf und erntet häufig Szenenapplaus.

Obwohl man der ungewöhnlichen Besetzung auf den ersten Blick keinen langen Atem attestieren möchte, funktioniert das Triple-Gekloppe (meistens) einwandfrei. Bloß Red, einst anno 1974 so etwas wie die Blaupause für Heavy Metal, verliert durch die verschleppte Rhythmik etwas seines ursprünglich brachialen Charmes. Doch Fracture oder Larks‘ Tongues In Aspic (Part 2) wirken so, als hätten sie schon immer so geklungen, so klingen müssen – mit vier Taktarten gleichzeitig und Polyrhythmik, bei der jeder Snareschlag auf dem Taktraster wohlüberlegt platziert ist.

Die wahren Perlen des Sets jedoch stecken hinter den unbekannteren (haha!) Werken. Cirkus, vom radikalen, immer noch seinesgleichen suchenden Lizard, klingt so, als sei es erst vorgestern komponiert worden. Und The Letters, das sanft mit einer wunderschönen Gesangslinie beginnt, steigert sich bis zum totalen Chaos – und wenn ich Chaos schreibe, dann meine ich Chaos. Ausufernd strukturlos, Free Jazz im Rockformat, von klassischer Musik beeinflusst. Nur, um dann im anrührenden A-Capella-Part am Ende schließlich wieder den Bogen zum Anfang zu spannen. Jene Radikalität kommt nicht von ungefähr, denn King Crimsons Devise lautet, dass jede Musik, egal, wann sie komponiert wurde, als neue Musik gespielt wird. (Und insgeheim wünscht man sich, andere, durchaus deutlich jüngere Acts würden sich an diesem beträchtlichen Credo ein Beispiel nehmen.)

Fraglos sind die Mellotron-geschwängerten Epitaph und The Court Of The Crimson King sowie 21st Century Schizoid Man – letzteres steht als beinahe wahnwitziges Mahnmal am Ende der Zugabe – fantastische Songs. Der Moment, eigentlich zwölf Minuten, doch gefühlt ein Augenblick lang endlos, der alles überragt, ist jedoch Starless. Langsam, schleichend verändern sich die paar blauen und weißen Lichter, die die Lightshow umfassen, hin zu einem düsteren Rot. Und dann, nach Fripps genialem Ein-Ton-Solo, wenn das Thema wieder einsetzt und die ganze Bühne bedrohlich ausschaut, ist es so, als würden Himmel und Hölle miteinander verschmelzen.

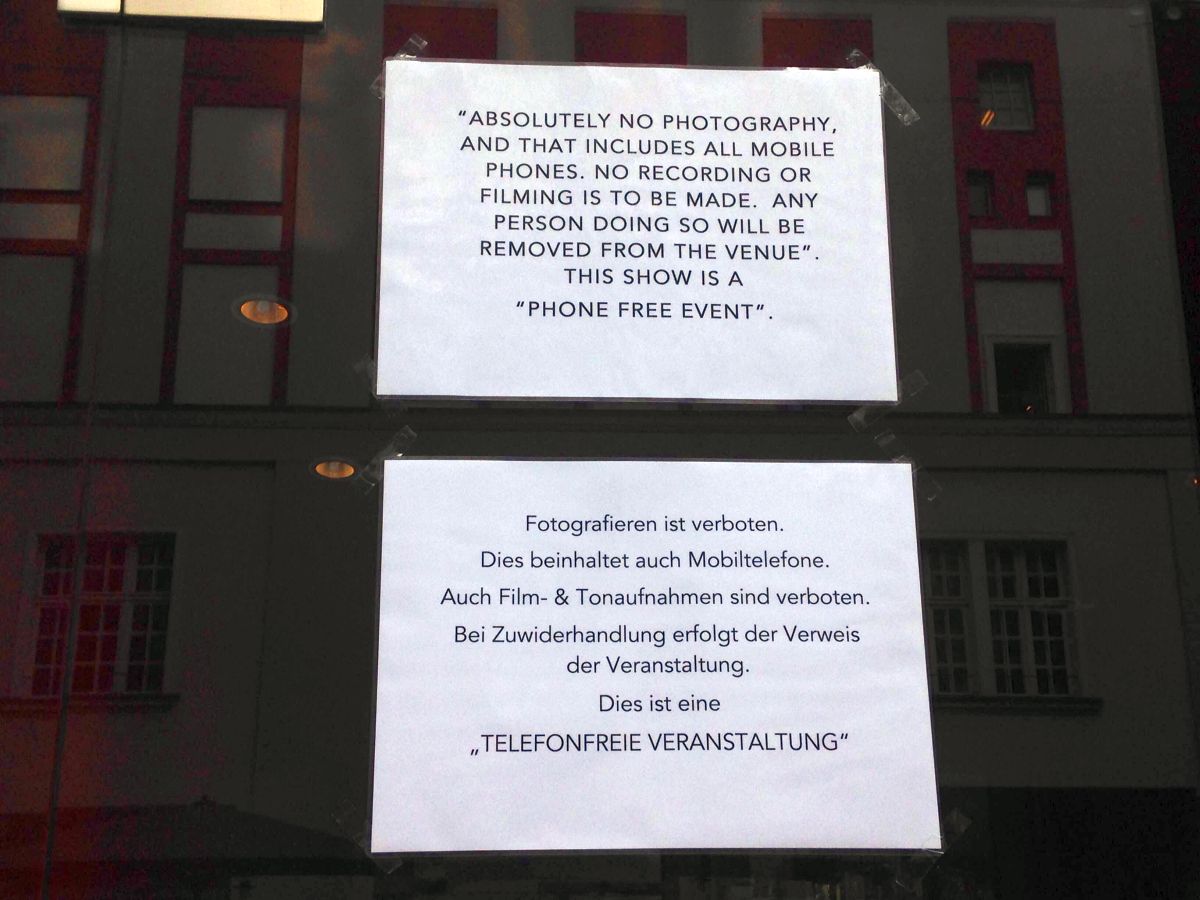

An dieser unwiederbringlichen Magie ist wohl Robert Fripps mitunter radikal wirkende Einstellung zu Fotos und Videoaufnahmen nicht unbeteiligt. Zwischen Künstler und Zuhörer wird durch große Schilder auf der Bühne und kauzig-sympathischen Durchsagen des Meisters himself praktisch ein Vertrag geschlossen, der umfasst, dass Handys das gesamte Konzert über in den Hosentaschen bleiben sollen. Zumindest, bis Bassist Tony Levin seine Kamera herausholt, um seinerseits das Publikum zu fotografieren. Dann dürfe auch das Publikum Fotos machen. Absurderweise hält sich jeder an Fripps Vorschlag, das Konzert von King Crimson mit den Ohren aufzunehmen und mit den Augen zu … videotapen.

Zweifellos, Musik für die breite Masse machen King Crimson nicht, haben sie nie gemacht. Größtenteils ist es Krach. Melodiöser zwar, aber dennoch Krach, dessen Ästhetik Anstrengung und Hingabe erfordert, dessen Schönheit erarbeitet und erobert werden möchte. Dass der Berliner Admiralspalast trotzdem an zwei Tagen hintereinander restlos ausverkauft ist, mag daran liegen, dass keiner mehr so genau weiß, wie lange Robert Fripp, der im Mai 2016 seinen siebzigsten Geburtstag feierte, noch durchhält, um es mal profan zu formulieren. Oder eben doch daran, dass es mehr verrückte Freaks, Eingeweihte gibt, als man es vermutet. Der Verfasser dieses Artikels ist übrigens definitiv verrückt und besucht, da eines ja nicht ausreicht, dank eines überaus großzügigen Kollegen, dem an dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sei, gleich beide Gastspiele des purpurnen Königs in der Berliner Hauptstadt.

:infoboxfabian:

2 Kommentare